Edisi/wonderfullindonesia.co.id

EDISI.CO, CATATAN EDISIAN– Agustus lalu, saya menyaksikan langsung saat tetua komunitas adat Bayan membaca cuaca dengan sangat yakin. “Besok hujan,” tuturnya usai menatap langit. Keesokan harinya, hujan turun persis seperti yang ia prediksi.

Tak ada smartphone atau aplikasi cuaca premium, masyarakat adat Bayan membaca cuaca dari posisi bintang, pola angin, hingga perilaku burung dan hewan ternak.

Akumulasi pengetahuan itu menjelma menjadi Wariga, sistem penanggalan tradisional masyarakat adat Sasak, termasuk suku Bayan di Lombok Utara.

Selain Wariga, pengetahuan Bayan juga mencakup arsitektur tahan gempa (Bale Bayan) dan sistem pengelolaan hutan (awiq-awiq).

Semua pengetahuan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat memahami alam dengan sangat baik, sehingga mereka bisa adaptif menghadapi berbagai situasi, termasuk bencana dan perubahan iklim.

Membaca Wariga

Wariga bukan sekadar kalender, tetapi perpaduan kompleks antara astronomi, meteorologi lokal, dan pengamatan tanda-tanda atau kejadian alam yang berulang.

Kalender Wariga menggunakan siklus waktu delapan tahun (windu). Jadi, setelah siklus delapan tahun ini selesai, penanggalan kembali ke awal siklus dan dimulai perhitungan baru lagi. Setiap siklus terbagi menjadi 30 wuku (minggu) dan 12 bulan.

Orang yang ahli membaca Wariga disebut maestro, biasanya tetua adat. Maestro Wariga menggunakan alat bernama telok, sebuah papan kayu berukir dengan rumus berupa bulatan atau titik yang berisi naptu (angka), mencakup tahun (naptu ton), bulan (naptu ulan), dan hari (naptu dina).

Dalam kalender ini, pengamatan tanda langit menjadi kunci. Bintang Kartika (rasi Pleiades) yang disebut “Lintang Guru” menjadi penanda utama perubahan musim.

Misalnya saat Lintang Guru terbit di ufuk timur sekitar pukul 18.00 WITA pada April-Mei, itu menandai awal musim kemarau dan waktu panen padi. Ketika rasi ini terlihat di posisi tertinggi pada tengah malam Juli-Agustus, musim kering mencapai puncaknya.

Sistem ini juga melibatkan pengamatan tanda-tanda alam sekitar, seperti mekarnya bunga tertentu, migrasi burung, atau kemunculan rayap bersayap (laron) yang menandakan hujan akan turun 24-48 jam ke depan.

Dengan Wariga, masyarakat Bayan menghitung waktu bagus (ala ayu), waktu buruk (ala lintang, ala becik, ala pati), dan waktu kosong (mengkem) atau jeda untuk berbagai aktivitas, seperti bertani, melaut, dan aktivitas lainnya.

Arsitektur tahan gempa dan pengelolaan hutan

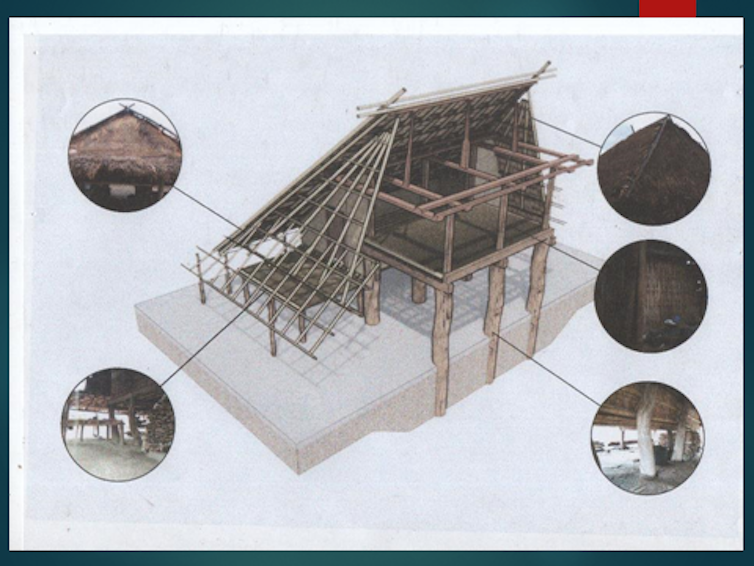

Selain pengetahuan tentang Wariga, masyarakat adat bayan juga punya rumah adat yang dikenal dengan nama Bale Bayan.

Arsitektur rumah adat ini menggunakan teknik konstruksi khas yang dirancang tahan guncangan, karena Lombok adalah wilayah yang rawan gempa bumi.

Pondasi bale menggunakan umpak atau pijakan berupa batu sebagai penyangga tiang. Pondasi semacam ini bisa menahan tekanan dari beban bangunan, menjaga kestabilan struktur, serta efektif meredam getaran.

Tiang bale umumnya menggunakan kayu pisak yang lentur dengan sistem sambungan tanpa paku agar struktur bangunan bisa mengikuti gerak saat terjadi gempa.

Dinding bale terbuat dari anyaman bambu, sedang atapnya menggunakan alang-alang yang ringan.

Desain ini tentu bukan hasil perhitungan teknik modern, tetapi produk dari pembelajaran turun-temurun dari generasi ke generasi menghadapi gempa di wilayah tersebut.

Tak heran saat bencana gempa Lombok 2018 lalu, sebagian besar rumah Bale Bayan tetap kokoh berdiri. Sementara rumah-rumah modern luluh lantak.

Baca juga: Dukung Tempo, Jurnalis dan Aktivis di Batam Gelar Aksi

Dalam mengelola hutan, masyarakat Bayan juga punya sistem bernama awiq-awiq (hukum adat) yang mengategorikan hutan menjadi zona konservasi ketat (hutan sakral), zona penyangga (akses terbatas), dan zona produksi dengan agroforestri.

Model ini dikembangkan jauh sebelum berbagai konsep pengelolaan ekosistem modern muncul dan terbukti sukses menjaga keseimbangan alam.

Pengetahuan tentang Wariga, arsitektur tahan gempa, dan pengelolaan hutan menunjukkan bahwa masyarakat adat Bayan jauh lebih maju dalam memahami lingkungan serta hubungan manusia dan alam. Pemahaman ini membuat mereka juga lebih adaptif dan tahan menghadapi berbagai situasi, termasuk perubahan iklim yang terjadi saat ini.

Sayangnya, kita masih menganggap pengetahuan adat yang sudah terbukti lintas generasi tersebut usang, sambil sibuk membuang triliunan rupiah untuk solusi teknologi impor yang lebih sering gagal.

Asal-usul, tradisi, cara hidup, cara menjaga alam, hingga merawat sesama. Semuanya berakar dari pengetahuan lokal. Ada yang sebatas mitos dan tinggal cerita, ada juga yang masih hidup dan relevan, bahkan menjawab masalah terkini.

Simak ‘Semburat Warna Adat’, menggali pengetahuan lokal berdasar riset dan pandangan para pakar.

Tertinggal dari praktik global

Indonesia semestinya bisa berkaca dari negara lain yang mulai serius mengintegrasikan pengetahuan adat ke dalam kebijakan dan praktik adaptasi iklim mereka.

Di Australia misalnya, pemerintah setempat mulai mengintegrasikan praktik pengelolaan lahan tradisional suku Aborigin sebagai strategi penting dalam pengelolaan kebakaran hutan dan konservasi lanskap.

Studi di Australia Barat (2024) yang mencakup 11,7 juta hektare lahan selama 22 tahun membuktikan keberhasilan pengelolaan kebakaran oleh masyarakat adat. Frekuensi kebakaran menurun hingga 42%.

Di Nepal, pemerintahnya menggabungkan kalender pertanian tradisional Tharu dengan data meteorologi modern sehingga menghasilkan sistem prakiraan cuaca yang lebih akurat bagi petani kecil.

Selandia Baru bahkan lebih maju dengan memberi komunitas Māori peran setara dalam membuat kebijakan iklim. Pengetahuan dan kepentingan mereka diakui secara resmi dalam pengambilan keputusan adaptasi iklim.

Sedangkan di Indonesia yang sangat kaya akan kearifan lokal, pengetahuan lokal dan masyarakat adat belum benar-benar mendapat tempat secara bermakna.

Sudah lebih dari satu dekade, RUU Masyarakat Adat tak kunjung disahkan.

Salah satu kekosongan paling mendasar dalam draf Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) teranyar juga terletak pada belum diakuinya ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai bagian dari strategi adaptasi nasional.

Dokumen ini hanya menyinggung kearifan lokal sebagai praktik baik, tanpa menempatkan pengakuan wilayah adat dalam tata ruang nasional sebagai fondasi ketahanan iklim sekaligus langkah percepatan terhadap pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Padahal, ruang hidup seperti hutan dan lahan yang dikelola dengan pengetahuan tradisional dan sistem adat-budaya setempat merupakan nadi kehidupan komunitas, sekaligus sistem adaptasi paling efektif yang telah teruji lintas generasi.

Penulis: Gendewa Tunas Rancak, PhD Candidate, Griffith University

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.